Kleiner Ausflug in die Konzertkritik

Kürzlich bin ich über den Schuhkarton mit meinen Konzerttickets gestolpert. Ich habe sie nie systematisch gesammelt aber auch nicht bewusst weggeschmissen, wenn ich sie nach dem Konzert zerknüddelt in irgendeiner Jacken- oder Hosentasche fand. Etliche verendeten jedoch in der 60°-Wäsche oder wurden als Notizzettel weiterverarbeitet.

Nicht immer gab es Tickets, wie zumeist bei Clubkonzerten. Stempel oder Wertmarke genügten zum Einlass. Also hatte ich kein Tom Jobim-Ticket von seiner einzigen Hamburg-Show in der Fabrik 1987. Vor 300 Zuschauern.

Außerdem hatte ich als Musikmanager zu oft das Privileg, über Gästeliste oder Bühneneingang in den Saal zu kommen. Beispielsweise bei D’Angelo im Jahre 2000 in der Großen Freiheit. Noch heute ein Konzert, das regelmäßig Gesprächsthema ist.

Tickets von klassischen Konzerten nennen oft nur die Abo-Reihe, den Tag und den Sitzplatz. Die Künstler und das Programm werden in einem Programmheft präsentiert, das der Besucher zusätzlich kauft. Da macht das Ticketsammeln keinen Spaß. Die Programmhefte nehmen wiederum viel Platz weg. Ich habe sie nicht aufbewahrt.

Konzerte sind mein Lebenselixier. Stellt man mich vor die Wahl: EM-Halbfinalticket Deutschland gegen Frankreich oder Privatgig von Ry Cooder auf Hawaii. Meine Antwort lautet: Ry! L.A.-Premierenfeier von der neuen Staffel „Game of Thrones“ in Anwesenheit von Sibel Kekilli oder die aktuelle „Parsifal“-Inszenierung in Bayreuth (mit oder ohne Merkel): Bayreuth! Ein exklusives Gala-Menü von Tim Raue oder ein Gig mit Till Brönner feat. Herbie Hancock, Wayne Shorter und Deodato im A-Trane? Natürlich Till!

Die Frage, ob ein Konzert oder eine Platte spannender ist, stellt sich mir nicht. Beide „Formate“ sind toll. Der Tonträger ist kalkulierbarer. Es gibt Songs, Solis, Arrangements oder Stimmen, bei denen mich auch nach hundertmaligem Hören die Gänsehaut überkommt, das Eis schmilzt, die Ekstase einsetzt oder die Tränen fliessen.

Konzerte sind unberechenbar. Viele Faktoren, die beim Kauf des Tickets Wochen vorher nicht absehbar waren, können den Verlauf der Show empfindlich beeinflussen oder auch massiv stören. Ärger mit der Frau, Frust im Job, Leute, die man gerade heute nicht treffen wollte, schlechte Sicht, Dauerregen und Kälte beim Open-Air-Konzert, blöde besserwisserische Kommentare von dem Besucher zu meiner Linken, ein dicker Kopf vom gestrigen Abend (nicht empfehlenswert bei Wagner-Opern). Oder die Musiker haben miese Laune, eine inkompetente Soundcrew und spielen genau die Songs, die man nicht hören wollte.

Bands spielen alte Hits? Das kann peinlich, traurig und ärgerlich ausgehen. Aber auch grandios. Ein schmaler Grad. Entscheidend sind Dramaturgie, Setting, Authentizität und die Spielfreude der Musiker.

Die Wahrnehmung von Shows ist sehr individuell. Wie oft liest man am nächsten Tag eine Konzertkritik und muss sich fragen, ob der Rezensent tatsächlich im gleichen Konzert war?

Jedes Album und jedes Konzert erzählt Geschichten. Viele Shows habe ich vergessen, an manche erinnere ich mich sehr gut, andere konnte ich dank YouTube, Foren oder Augenzeugenberichten gedanklich auffrischen und musste sie zum Teil in meiner Erinnerung leicht korrigieren.

Die Tradition der Tickets stirbt aus. Die schönen großen, repräsentativen Tickets weichen lieblosen Computerausdrucken. Als Erinnerung kauft man sich ein T-Shirt vom Konzert oder behält einen Bierbecher mit Namen der Band, für den man zuvor Pfand bezahlen musste.

Griff frei in den Schuhkarton:

Die Soullegende Brasiliens! Tim Maia war berühmt für Exzesse, Launen und atemberaubende Shows. Die Frage vor jedem Konzert: spielt er oder spielt er nicht? Die Wahrscheinlichkeit: 50 : 50. In New York ließ er wenige Sekunden vor Betreten der Bühne sein US-Debüt platzen. Er war bereits backstage. Heute auftreten? Nö, keine Lust.

Im Dezember 1995 waren einige Shows im „Canecãu“ von Tim Maia in Rio angekündigt. Eine große Location mit Sitzplätzen, Tischen und Bedienung. Einstellung der Air Condition: „Freeze“. Elegant in Anzügen betritt zunächst die exzellente Band die Bühne und peitscht das Publikum mit dem Jorge Benjor Klassiker „W Brasil“ ein. Im Chorus heißt es „Tim Maia“. Das Publikum steigt ein… und Glück gehabt heute: Tim Maia betritt die Bühne! In zwei Stunden kommt alles zusammen: Barry White, James Brown, Earth, Wind & Fire – mit viel Brasil-Flair. Nach wenigen Minuten kocht der Saal. Die Klimaanlage setzt aus. Alle schwitzen. Besonders Tim.

Nach dem Konzert Backstage-Besuch in Begleitung der Sängerin Baby Consuelo aka Baby do Brasil (Ex Novos Baianos). Tim Maia empfing uns in Jogginghose, lud auf einen Drink ein und war bester Laune. Vier Jahre später verstarb er. Der großartige Spielfilm „Tim Maia“ erinnert an den schillernden Musiker. Und natürlich sein Neffe Ed Motta, der das Erbe fortsetzt.

Sommerurlaub 2016. Reiseziel Nordportugal. Entspannte Menschen, Sonne, Meer, Natur, leckere Weine, deftige Küche. Musik: nebensächlich. Maximale Erwartung: eine kleine Fado-Show.

Doch Kendrick Lamar bringt unsere geplante Reiseroute durcheinander. Einen Tag nach unserer Ankunft ist er Headliner auf dem „Super Bock – Super Rock“-Festival in Lissabon. Pflichttermin.

Die Portugiesen waren aufgepeitscht von der Hitze und vom Titelgewinn der Europameisterschaft, der gerade erst ein paar Tage zurücklag.

Die Main Stage des Festivals befindet sich in einer Mehrzweckhalle. Mit dem Charmefaktor eines Einkaufszentrums. Die Akustik ist unterirdisch. Verständlich, dass der Opener „De La Soul“ unter diesen Bedingungen scheitert. Doch konnte das Trio jemals live überzeugen? Bereits ihre erste Deutschland-Show Ende der 80er – Jahre im Theaterkeller des Deutschen Schauspielhauses war lasch.

Anders Kendrick Lamar. Musiker der Stunde. Mit sparsamem Set-Up: vier Musiker (Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug und natürlich Kendrick), zwei Leinwänden an den Bühnenseiten und einer Projektion während der gesamten Show hinter der Bühne. Blickfänger das Zitat von George Clinton: „Look Both Ways Before You Cross My Mind“.

Das Publikum kennt und singt jeden Text mit. Die Geräuschkulisse erlaubt es dem Engineer, maximal Kendricks Stimme und ein Instrument hervorzuheben. Der Rest suppt weg.

Trotz dieser widrigen Bedingungen springt der Funke über. Die Band holt aus jedem Titel Einzigartiges hervor. Sei es ein Riff, ein Groove, ein Sample oder gar eine Pause. Jazz ist oft das Fundament der Nummern. Gut so: Jazz kommt erneuert wieder!

Die Energie von der Bühne und vom Publikum, die multiple Euphorie, die Wirkung des Super Bock-Biers und sonstiger Substanzen mündet zum Ende der Show in einen großen Chor, der vom Refrain des letzten Titels in die Fangesänge des neuen Europameisters gleitet. Zumindest in meiner Zuschauerhood. Kendrick Lamar schaut irritiert ins Publikum. Vermutlich hatte er das Finale gegen Frankreich nicht gesehen? Bislang Konzert des Jahres!

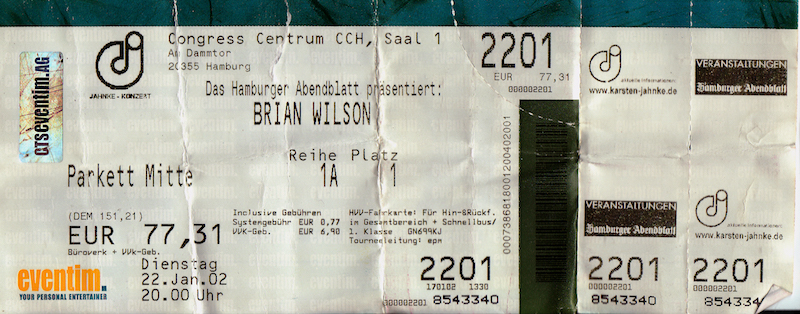

Die Wiederauferstehung von Brian Wilson! Wer hätte nach der Veröffentlichung des Albums „Pet Sounds“ gedacht, dass Brian Wilson jemals wieder auf Welttournee gehen könnte? Über Jahrzehnte gezeichnet von Drogen und Depressionen. Gefangen in den internen Streitereien der Beach Boys. Fertig, kaputt, am Ende. Zwischendurch gab es immer mal wieder kurze positive Signale: eine Autobiografie, einen Ortswechsel, eine neue Frau, einen neuen Psychiater und ab und zu neue Songs. Doch dann tauchte er wieder ab.

Ab Ende 1990 gab es erste Berichte, dass Brian mit einer neuen Band in den USA auftrat. Eine Doppel-Live-CD erschien und versprach Gutes!

2002: Ankündigung seiner ersten Europatournee. Mit Stop im Hamburger CCH. Das Programm: die erstmalige Performance des Albums „Pet Sounds“, dem Meisterwerk von Brian. 36 Jahre nach Veröffentlichung.

Und tatsächlich: Brian Wilson betrat die Bühne. Das Publikum sprang auf und empfing ihn mit einer minutenlangen Ovation. Von meinem Platz in der ersten Reihe sah ich eine Träne der Rührung in Brians Auge. Oder war es meine Träne?

Die Band „Wondermints“ begleiteten, nein: sie trugen ihn. Während die Beach Boys ein paar Jahre zuvor wie eine Zirkusband wirkten, übten sich seine heutigen Musiker in Respekt für die Kompositionen von Brian. In zwei langen Sets spielten sie das „Pet Sounds“-Programm und einige alte Hits. Zwei Teleprompter sorgten für Textsicherheit.

Brian kam wiederholt in den darauffolgenden Jahren nach Europa. Es war stets ein großer Moment!

———————————————————————————————————————————————-

and The BEACH BOYS (Ticket verschollen):

Der tiefe Fall von zwei Legenden. An einem Wochenende im Jahr 1993. Der Schauplatz: die Alsterdorfer Sporthalle. Das war bereits ein schlechtes Omen. Garantie für üblen Sound und null Atmosphäre. Velvet Underground machten den Auftakt. Ohne Nico, aber sonst in Originalbesetzung.

VU war eine der einflussreichsten Popbands. Ihre Songs, ihre Aura, ihre Nähe zu Andy Warhol, ihre Coolness machte sie zu Helden. Dementsprechend groß waren die Erwartungen. Pflichtveranstaltung für alle Hipster, Musiker und das Popfeuilleton.

Velvet Underground können nicht schlecht sein, so dachte ich. Ich kann sie nur lieben. Doch es funktionierte nicht: die Geschlossenheit, die Dichte der Songs verlor sich in der Sporthalle. Zu keinem Zeitpunkt entstand die Magie, die ich von den Alben kannte. Schlagzeugerin Moe Tucker mühte sich redlich. Doch der Rest der Truppe daddelte die alten Hits lustlos runter.

Es blieb ein kurzes Kapitel in der Velvet Underground-Geschichte: nach 23 Konzerten in 5 Wochen trennten sich damals die Musiker wieder.

Zwei Tage später traten „The Beach Boys“ auf. Helden seit Jahrzehnten. Doch die Show und die Musiker waren uninspiriert. „Oldies But Goldies“, Ü-50-Party. Mittendrin: Sänger Mike Love, wie eine Art Animator im Club Med. Da war die Beach Boys-Coverband 1978 im Winterhuder Fährhaus aufregender. Für die Versöhnung sorgte dann erst Brian Wilson neun Jahre später. Siehe oben.

Mein erstes Konzert! Ich war 12 Jahre alt. Warum ausgerechnet Zappa? Meine Eltern inspirierten mich nicht dazu. Sie hatten lediglich diverse Karajan-Einspielungen im Plattenschrank. Mein Bruder hörte die Les Humphries Singers. Später leierte ich ihm seine einzige gute Platte aus dem Kreuz (der Tausch: Van Morrison „His Band and the Street Choir“ gegen Simon & Garfunkles „Greatest Hits“). Und meine Schwester interessierte sich damals nicht für Musik.

Zappa faszinierte. Ich ging mit meinem Freund Jens Kraft ins Konzert. Wir waren mit Abstand die Jüngsten. Alle – inklusive Jens – hatten lange Haare. Nur ich nicht. Meine Eltern erlaubten das nicht. Die Hamburger Musikhalle war verhangen mit einer Haschischwolke. Aufregend. Im Vorprogramm: Nektar.

Zappa spielte ein reines Instrumentalprogramm. Jazz-Rock. Ohne Wissen, wer auf der Bühne stand, sah ich zwei stilprägende Musiker, die in der Band spielten: Keyboarder George Duke und Violinist Jean-Luc Ponty. Zappa dirigierte und spielte Gitarre. Ponty spielte bei meinem zweiten Konzertbesuch wieder mit: dieses Mal bei John McLaughlin’s Mahavishnu Orchestra. Danach hatte ich dann erstmal genug von Jazz-Rock.

Egal, ob er über die Beatles lästerte, Ronald Reagan unterstützte oder kriminelle Freunde hatte: Frank Sinatra schwebte stets über allem. Zeitlos sind Alben wie „My Cole Porter“ oder „Francis Albert Sinatra and Antonio Carlos Jobim“. 1975 sollte er erstmalig in Hamburg im CCH spielen. Da wollte ich hin! Nur: die Ticketpreise stellten alles bislang Dagewesene in den Schatten. Weit über 100 Mark kosteten die billigsten Plätze. Das Taschengeld von mehreren Monaten. Der Vorverkauf lief schlecht und so wurden nach zwei Deutschland-Konzerten alle weiteren Termine abgesagt. Auch in Hamburg. Ich hätte das Geld sowieso nicht aufgebracht. Kurz danach spielte er eine Reihe von ausverkauften Shows in der Londoner „Royal Albert Hall“. Die Deutschen waren noch nicht reif für Frankieboy.

Zweiter Tour-Versuch 1993. Ticketpreis 1. Kategorie: 360 Mark. Rekord. In Hamburg spielte er im Derby-Park. Ausverkauft vor 13.000 Zuschauern. Die Location kannte ich gut. In den dortigen Pferdeställen probte ich viele Jahre mit meiner damaligen Band „Medien Märkte Meinungen“.

Smoking war selbstverständlich. Mein Freund Moritz Reichelt bastelte uns eine Fliege. Bemalt in den Farben der US Flagge. Unser Respekt für Frankie. Doch waren wir neben Frank und seinen Musikern die einzigen, die angemessen bekleidet waren. Das Elbvorort-Publikum rückte im üblichen hanseatischen Freizeitlook aus beigen Blousons und Jeans an.

Frank war großartig. Lässig croonte er seine Hits, rauchte seine Zigarette, trank seinen Whiskey. Begleitet wurde er von einem Orchester unter der Leitung von Frank Sinatra Junior.

Luciano Pavarotti erlebte ich einige Male live. In der Oper, im kleinen Theater, im Circus Krone. Und in Modena bei „Pavarotto & Friends“, seiner jährlichen Benefizveranstaltung. Open-Air. Die gesamte italienische Prominenz war am Start. Blondinen satt, Politiker und Mode-Zaren.

Seine „Friends“ suchten internationale TV-Produzenten und seine Plattenfirma aus. Die Kriterien: welche Stars generieren die besten Quoten und internationalen Verkäufe? So kamen die üblichen Verdächtigen zusammen: Bono, Sting, Elton John, Andrea Bocelli, Zucchero, Elton John, Eric Clapton. Künstler, die für jede Großveranstaltung zu jedem Zweck kompatibel sind. Doch es gab auch Überraschungen, wie etwa 2002: Lou Reed, James Brown und Grace Jones waren seine „Friends“. Highlights: Luciano & Lou mit „Perfect Day“ und Luciano & James mit „It’s a Man’s Man’s Man’s World“. Bizarr. Es war eine der wenigen Veranstaltungen, die im Nachhinein nicht in der Serie „Pavarotti & Friends“ als Tonträger erschien. Schade eigentlich.

———————————————————————————————————————————————–

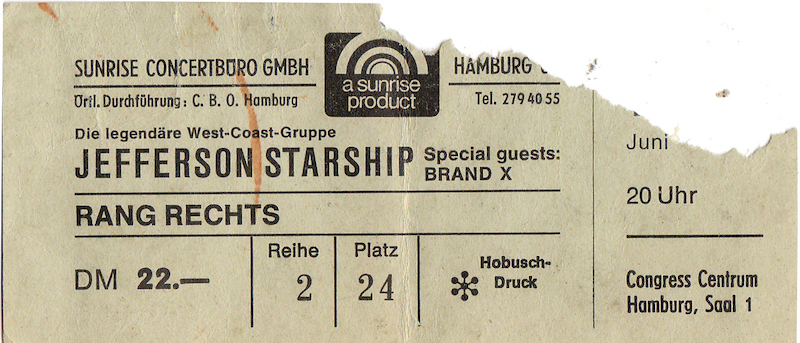

1969 spielte Jefferson Airplane in der Hamburger Musikhalle. Augenzeugen berichten von einem magischen, psychedelischen Erlebnis. Eine Benchmark in Sachen Sound, Licht und Bühnenshow.

Neun Jahre später spielte die Nachfolgeband Jefferson Starship einige Konzerte in Europa. Jefferson Starship waren mittlerweile satt, reich, Superstars. Erste Deutschlandshow: Loreley vor 10.000 Zuschauern. Dort kam es zum Eklat: wenige Minuten vor „stagetime“ sagten sie ihre Show ab. Der Star der Band, die Sängerin Grace Slick, hatte Magenprobleme. Ob Lebensmittel- oder Alkoholvergiftung ist bis heute nicht bekannt. Die konsequente Antwort des Publikums: fast das gesamte Equipment wurde zertrümmert, geklaut oder in Brand gesteckt.

Wenige Tage später waren Jefferson Starship erneut in Hamburg angekündigt. Offiziell als Wiedergutmachungskonzert. Die Band lieh sich Instrumente, Verstärker, PA von örtlichen Bands. Nach dem zähen Vorprogramm (Brand X) betraten die Woodstock-Helden die Bühne. Doch Woodstock war gestern. Die Band war konfus. Grace Slick war volltrunken. Immer wieder torkelte sie von der Bühne, ging in das Publikum, setzte sich auf den Schoß von Besuchern in der ersten Reihe, beschimpfte sie als Nazis, während sich die restlichen Musiker redlich mühten, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Nach kurzer Zeit war die erste Reihe leer. Dennoch war ich beseelt: sie spielten einige meiner Lieblingssongs. Doch dieses Konzert sollte das Ende einer Ära sein. Die Band kam in dieser Konstellation nie wieder zusammen. Grace Slick wurde nach dem Gig gefeuert. Der Rest der Band spielte im Anschluss noch zwei Shows in England. Einige Jahre später gab es eine neue Formation um Grace Slick namens „Starship“, die einige Rock-Hits landen konnte.

Den damaligen Sänger der Band, Marty Balin, sah ich 2015 in einem kleinen Club in New York. Nach seinem Gig stand er einsam an der Bar. Ich sprach ihn auf das Hamburger Konzert an. Seine Miene verzog sich: “That was the worst gig ever – don’t remind me of this one.“ Ich ersparte ihm meine Meinung zu seinem gerade absolvierten Gig. Unter uns: Hamburg war besser.

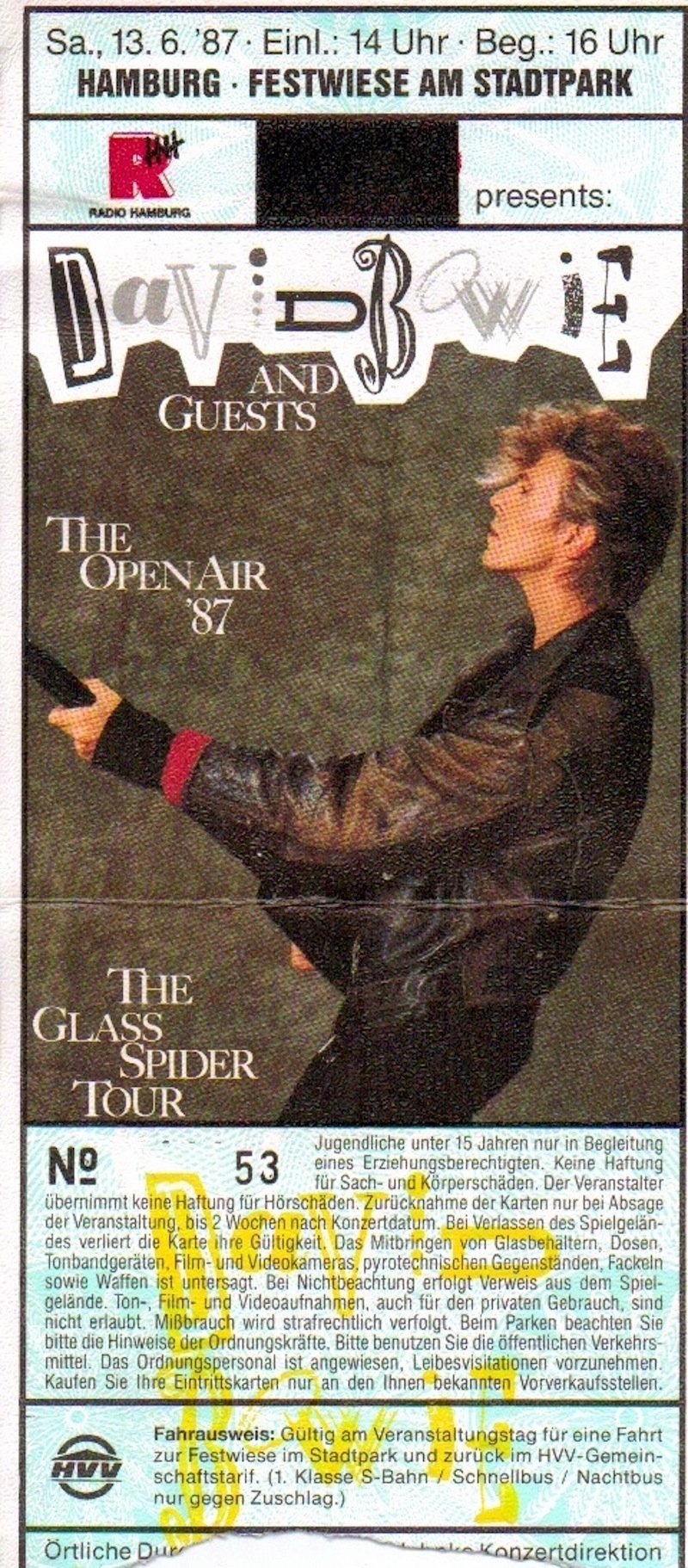

Ich wäre vermutlich nicht zu David Bowie gegangen, wenn nicht meine damalige Freundin so vernarrt in ihn gewesen wäre. Obwohl – sie liebte eigentlich nicht Bowie und leider auch nicht mich, sondern immer noch ihren Ex-Lover. Ein Bowie- und Mick Jagger-Maniac. Vermutlich bis heute. Keine gute Voraussetzung also, die Bowie-Euphorie mit 35.000 Konzertbesuchern zu teilen. Aber ich wollte, ich musste ihn gut finden. Bowie war Stilikone. Und zumindest einmal wollte ich meiner damaligen Freundin Recht geben, dass ihr Ex-Freund nicht schon wieder daneben lag.

Es war eines der ersten musikalischen Großevents in Hamburg. Open-Air. Die große Wiese im Hamburger Stadtpark. Platz für 200.000 Zuschauer. Sonne! Frühes Kommen garantierte gute Sicht auf Bowie. Die Wartezeit wurde verkürzt mit vier Stunden Vorprogramm. Es gab Deutschrock: Nina Hagen, Udo Lindenberg und Wolfgang Niedecken. Eine rätselhafte Zusammenstellung. Wer hatte die zu verantworten? Bowie? Sein Management? Die Plattenfirma? Oder hatten Niedecken und Co. sich als support acts eingekauft? Eine bewährte Methode, die ich noch von meiner Band „Quer“ kannte: um im Vorprogramm von „Duesenberg“ (feat. Joachim Witt, Wolfgang Schleiter und Harald Gutowski) im Winterhuder Fährhaus zu spielen, mussten wir 50 Ticketsales garantierten. Das las sich gut in der Biografie: von der Bühne unseres Hockeyclub UHC zum Winterhuder Fährhaus! Daraus folgte – in unserer Vorstellung – die konsequente Fortsetzung: Musikhalle! Vielleicht wollte Niedecken auch einen Imagewechsel herbeiführen? Immerhin war es seinem Kollegen Peter Maffay gelungen, vom Schlagersänger zum Rockstar zu mutieren, weil er die Rolling Stones-Konzerte eröffnete.

Als Bowie schließlich zum Sonnenuntergang über eine große Schaukel auf die Bühne herabgesenkt wurde, war meine Bereitschaft, mich mit den grölenden Fans zu verbünden, verflogen. Mittlerweile stürmten noch Hunderte das Konzertgelände. Sie rissen den Zaun ein und sparten sich so das Eintrittsgeld.

Und meine damalige Freundin? Ich glaube, sie mochte das Konzert. Oder doch nur ihren blöden Ex?

1999 nahm ich bei Universal Music den Job als General Manager für Klassik und Jazz an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich selten klassische Konzerte besucht. Zwar mochte ich die Musik, fühlte mich aber nicht wohl zwischen alten Menschen, die mich argwöhnisch beäugten, weil ich eine Jeans anhatte oder aus spontaner Begeisterung an der falschen Stelle klatschte. Emotionale Regungen waren unerwünscht. Lange dachte ich, dass Musiktheorie die Basis von klassischer Musik sei. So verstand ich den klassischen Musikunterricht in der Schule und auf der Universität. Schuld war meine Musiklehrerin, dachte ich. Doch heute schreibe ich es meiner jugendlichen Ignoranz zu.

Ich beugte mich also dem Verhaltenskodex und dem Dresscode. Der war anders als bei der Mayday oder bei einem Johnny Cash-Konzert. Ab sofort also smart casual.

Mein erstes Klavierkonzert als neuer General Manager: Alfred Brendel. Championsleague. Präzise, konzentriert, tief, ernst. Nach dem Konzert: Analyse mit den Kollegen. Alle mit Hörerfahrungen aus mehreren Jahrzehnten. „Brendel spielt nicht mehr so wie früher“, „intensiv aber technisch nicht mehr auf der Höhe“, „hat sich oft verspielt.“ Brendel war durchgefallen an diesem Abend. Ich war irritiert. Daneben gehauen? Wann und wo? Habe ich nicht bemerkt.

An diesem Abend lernte ich, dass die Interpretation das Maß aller Dinge in der klassischen Musik ist. Zumindest bei vielen Liebhabern klassischer Musik. Ich liebe die Kompositionen. Und wenn sie perfekt gespielt sind: umso besser.

Im Januar 1981 zeichnete der WDR Rockpalast einige Konzerte in Hamburg auf. Der Rockpalast war seit Mitte der 70er Jahre eine Fernsehmusikproduktion, die, ähnlich wie das andere Kölner Vorzeigeprodukt „4711 – Echt Kölnisch Wasser“, etwas in die Jahre gekommen war und eine leichte Patina angesetzt hatte. Immerhin präsentierte der Rockpalast im Laufe der Jahre viele Rocklegenden, die längst in der Betty-Ford-Clinic verortet waren.

Das Programm für diese „Rockpalast“-Woche in Hamburg war Standard: unter anderem The Michael Schenker Group und Moon Martin. Doch ein Name überraschte: „The Buzzcocks“. 1-A-Punk aus Manchester.

Das Venue war die Markthalle in Hamburg. In dieser Zeit war der Weg zum Eingang bei jedem Konzert ein Spießrutenlauf: rivalisierende Punks, Skinheads, Popper, Teds droschen aufeinander ein. Heute waren die Punks in der Überzahl.

Die Buzzcocks betraten die Bühne. Die Punks sprangen in die Höhe und zur Seite. Zum Pogo benötigt man viel Platz. Das hatten die WDR Rockpalast-Macher nicht bedacht. Nach dem ersten Titel hatten die Punks sämtliche Saal-Kameras zerlegt. Sicht frei auf die Buzzcocks! Hooray! Pogo a gogo!

______________________________________________________________________________________

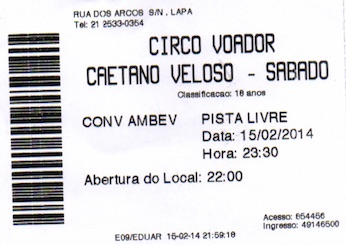

Caetano Veloso: Sänger, Komponist, Texter. Superstar in Brasilien. Mittlerweile 74 Jahre alt. Seit 1989 habe ich ihn sicher 20- mal auf Bühnen in Deutschland, der Schweiz oder Brasilien gesehen. Solo, mit unterschiedlichen Bands, im Duo mit Gilberto Gil, Marisa Monte oder als Gast bei anderen Musikern.

Recording Artist seit 1967. Markenzeichen: radikale Stilwechsel. Immer wieder gelingt es ihm, mit seinen Alben zu überraschen und zu polarisieren.

2014 spielte er zwei ausverkaufte Shows im Circo Voador in Rio. Showbeginn: 1.00 Uhr nachts. Altersdurchschnitt des Publikums und seiner 3-köpfigen Band: geschätzte 27 Jahre.

Über 80% seines Programms besteht aus Titeln von den letzten drei Alben. Das junge Publikum singt jeden Titel mit. Seine Stimme ist klarer und voluminöser denn je.

Ein Phänomen. Gibt es vergleichbare Musiker auf der Welt, die auf ihre alten Hits verzichten können, ein junges Publikum erreichen, musikalisch frisch und unberechenbar bleiben, einen neuen Standard setzen, riskieren, dabei ihren Popularitätsstatus über 50 Jahre halten und deren Stimme im Alter noch besser wird? David Bowie, Bob Dylan, Gilberto Gil, Serge Gainsbourg, Sting? Oder Instrumentalisten wie Miles Davis, Rolf Kühn oder Herbie Hancock? Bitte mehr davon!

—————————————————————————————————————————————————

Das Nachtleben war während meiner Jugend in der Nachbarschaft sehr überschaubar. Entweder man machte den weiten Weg in das Stadtzentrum oder man fuhr stadtauswärts in das „For You“ oder die „Sitrone“. Im „For You“ war ich einmal. Fünf Minuten. Aufgetakelte Butzen tanzten zu Boney M. Leider keine Gesprächsgrundlage. Anders in der Sitrone: jeden Montag gab es dort „Markttag“, wo Persiko und alle anderen Drinks eine Mark kosteten. Der Laden war immer voll. Ich war dick und schüchtern. Keine Chance bei den Mädchen. Aber die Musik passte und ich tanzte gern. Das reichte. DJ war Hajo Bauer. Er war auch der Schlagzeuger unserer Band „Elastique Chix“. Er spielte die aktuellen Elektro- und New Wave-Hits. Einige Jahre später formierte er mit Alex Christensen das Projekt „U 96“. Sie wurden von Petra Husemann bei Motor Music unter Vertrag genommen und landeten den großen Nummer 1-Techno-Hit „Das Boot“. Nun war Hajo auch im „For You“ zu hören. Und Klaus Doldinger, der Komponist des Hits, durfte freudestrahlend zu Gold- oder Platinverleihungen von München nach Hamburg anreisen.

Im August 1983 wurde die „Sitrone“ unter dem Namen Kir neu eröffnet. Clemens Grün war der neue Besitzer. Sein Markenzeichen: er kleidete sich konsequent in weiß. Und buchte die damals coolsten Bands aus dem In- und Ausland. Das verschlafene Poppenbüttel wurde plötzlich zu Hamburgs erster Adresse in Sachen Musik.

Im Januar 1984 spielten im Kir die „TV Personalities“. Zwei Jahre zuvor traten sie bereits im „Versuchsfeld“ auf. Veranstaltet von Alfred Hilsberg. Skurrile Musiker mit sehr reduzierten Songs. Ihr Hit war „I know where Syd Barrett lives“. Bei jedem Konzert „verrieten“ sie den aktuellen Aufenthaltstort des quasi verschollenen ehemaligen Pink Floyd-Keyboarder..

Im Nachhinein bemerkenswert an diesem Konzert: Dirk Rudolph stand auf der Bühne. Mit seiner Vorgruppe „Die sauberen Drei“. Ich lernte ihn jedoch erst 6 Jahre nach der „Kir“-Show kennen. Dirk ist heute ein weltweit erfolgreicher Coverdesigner. Und ein sehr guter Freund. In der gerade laufenden Ausstellung “Rock und Pop im Pott” in der Zeche Zollverein in Essen wird er als einer der wichtigen Impulsgeber des Ruhrpotts präsentiert. Einige Exponate sind hinter einer Glaswand ausgestellt. Ihm wird fast die gleiche Fläche gewidmet, wie Prof. Dieter Gorny direkt daneben. Die damalige Tournee wurde von Thomas Zimmermann organisiert. Es war seine erste Tour. Zimmermann arbeitete später als Produktmanager bei CBS, als Controller bei der DEAG und der Hörstmann-Gruppe und war lange im Vorstand des VUT.

An „Die sauberen Drei“ erinnere ich mich nicht mehr. Vermutlich gut, dass Dirk den Absprung ins Designfach geschafft hat. Er selbst erinnert sich heute nur an ein Detail: Clemens Grün. Ganz in weiß. Das letzte, was ich von Clemens hörte: dass er als Taxifahrer in Hamburg unterwegs sei. Und die TV Personalities spielen auch nicht mehr – Sänger Dan Treacy hatte vor ein paar Jahren einen Schlaganfall und ist seitdem in einem Pflegeheim.

—————————————————————————————————————————————————-

Die Beatles mochte ich, aber ich war zu jung für ihre Konzerte. Einmal sah ich Ringo Starr & His All-Starr-Band im Hamburger Stadtpark, mit Peter Frampton und Gary Brooker. Ein Jam mit alten Rockstars.

Paul spielte häufiger live, doch nach der Trennung der Beatles favorisierte ich John, George und Ringo. Paul war mir zu glatt. Seine Soloplatten interessierten mich nicht, Beatlesnummern spielte er kaum bei seinen Shows und so gab es keinen wirklichen Grund, eines seiner Konzerte zu besuchen.

Und doch: er wurde zum Sympathieträger. Um 1990 erlebte ich ihn auf einer Pressekonferenz im Hamburger „Kaiserkeller“. Dort, wo die Beatles ihre Karriere gestartet hatten. Paul betrat den Raum, grübelte ein paar Sekunden und bemerkte korrekterweise, dass die Bühne an anderer Stelle gewesen sei. Locker, lässig, witzig beantwortete er die Fragen der Journalisten. Wie in alten Beatles-Dokus.

Er ist jung geblieben. Bis heute wirkt er wie ein Teenager. Im Gegensatz zu Altersgenossen wie Mick Jagger, Keith Richards & Co. Die waren schon ab 1975 im gefühlten Rentenalter.

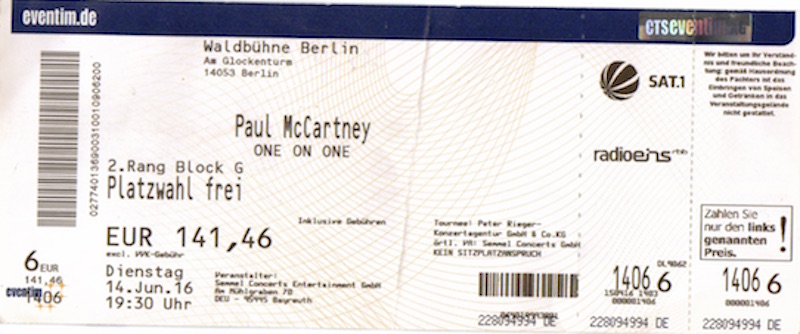

2016 macht McCartney Station in der Berliner Waldbühne. Jetzt aber nix wie hin. Wer weiß, wie oft er noch kommt? Ok, ein teurer Spaß: die mittlere Preiskategorie kostet 141 Euro. Ungefähr so viel, wie das komplette „remastered“ Beatles-16-CD Box-Set inklusive DVD. Zum Vergleich: das Beatles-Ticket auf der „Bravo-Blitztournee“ 1966 kostete zwischen 10 und 25 Mark. Der damalige Preis für ein einziges Album: 22 Mark. Es gibt Dinge, die sind in den letzten Jahren billiger geworden. Andere teurer.

Vor Ort erhalte ich ein Upgrade in den VIP-Bereich. Glück gehabt. Nun sitze ich neben Klaus Meine, Heiko Maass, Sven Regener, Till Brönner, Kati Witt, Martin Hoffmann, Jan Josef Lieffers, Christian Schertz, Andreas Bourani. Outfit des Abends: Annette und Inga Humpe als Blumenkinder. Direkt eingeflogen 1969 aus der Carneby Street.

Zwei Reihen vor uns: Super-VIP Klaus-Peter Schulenberg, Chef des Ticket-Giganten CTS Eventim. Vermögender als Sir Paul. Angereist mit kleiner Entourage. Die typische Waldbühnen-Holzbank ist mit Sitzkisschen versehen. Exklusives Servicepersonal reicht im Minutentakt Würstchen, Sandwiches, Hot Dogs, Sekt und Wein satt. Gerd Gebhardt, langjähriger Warner-Chef und ECHO-Initiator, sitzt neben mir. Beim Anblick der Grillwürste läuft uns das Wasser im Munde zusammen. Für einen Momenten vergessen wir glatt, dass Sir Paul überzeugter Vegetarier ist. Gebhardt greift nach der Wurstschale. Jedoch wird er sofort von der Dame an Schulenbergs Seite zurückgepfiffen. Irritiert über diesen Vorfall dreht sich Schulenberg um, erkennt Gebhardt und erlaubt ihm den Griff zur Wurst.

Bereits eine Stunde vor der offiziellen Show heizt ein DJ von der Bühne der Menge ein. Ausschließlich McCartney- und Beatles-Titel. Laut. Kein New Age und Muzak-Gedudel, das sonst gerne vor Shows gespielt wird, um das Publikum ruhig zu halten. „Nichts wird dem Zufall überlassen“, sagt mein Nachbar Uriz von Oertzen. Er hat McCartney bereits x-mal gesehen. Einmal sogar beim Soundcheck in Dänemark in den 70er Jahren. McCartney kam damals im Schlafanzug auf die Bühne und spielte eine Stunde ausschließlich Rolling Stones-Songs.

Die Show heute in der Waldbühne ist perfekt. Die Band, der Sound, das Licht, die Visuals – mehr geht nicht. Paul macht seine Ansagen zum Teil in deutscher Sprache. Er bittet zwei Japaner auf die Bühne und kommentiert Transparente, die aus dem Publikum hochgehalten werden. Musikalische Highlights: die Beatles-Songs. Einzelne Titel werden John Lennon, George Harrison und George Martin gewidmet. Besonders bewegend:„Something“. Seine brüchige Stimme verstärkt die Melancholie, die während des Abends mitschwingt. Die Zeit ist endlich.

Mit einem Feuerwerk wird die über zweistündige Show beendet. Ein Abend, der in der Erinnerung bleibt. Jetzt werde ich die Post-Beatles-Zeit nacharbeiten. War vielleicht doch nicht so schlecht?

Mein Respekt gilt den Künstlern und den Tourbegleitern. Denn das Tourleben ist hart, wenn man nicht gerade Superstar ist und mit seinem eigenen Jet durch die Welt fliegt. Allein der Zeitaufwand bei Wartezeiten an den Flughäfen: Einchecken, Sicherheitskontrollen, Verspätungen. Und die Hotels? Hauptstraße vor dem Zimmer oder eine Bar, in der gerade schlechte Musiker besonders schlechte Oldies oder Top 40-Titel bei offenem Fenster spielen? Polternde Klimaanlage? Raucherzimmer? Hausstauballergie? Weiche, harte, durchgelegene Matraze? Betrunkene britische Easy Jet-Touristen im Nachbarzimmer? Aufdringliche Fans am Venue? Verspäteter Soundcheck? Mieser Flügel? Falsches Mineralwasser? Die Liste ist lang…..

Ich freue mich derweil auf die nächsten Konzerte! See you!

Danke!

Super schön geschrieben! Danke

Tolle Lektüre – danke fürs Aufschreiben!

zappa ’73?

ich bin eigentlich kein konzertgänger – aber da bin ich doch neidisch…

Precious memories Christian. Danke fürs Aufschreiben.

Wie schön, in Deinen Erinnerungen zu schwelgen :-) Du nimmst einen wirklich an die Orte mit. Das Lesen bringt Spaß und ruft auch ein paar eigene Erinnerungen wach. Es sind diese bestimmten Momente, die sich in unsere Köpfe einbrennen und die auch noch Jahre später wieder hervorgerufen können durch nur kleine Gedächnisstützen wie z.B. einen Schnipsel Papier. Danke.

Sehr schön, Christian, authentisch! Freue mich, dich einmal wieder zu treffen.